2022. 10. 18. 12:18ㆍ땅의 기감 조사/김해김씨 시조묘 기감 조사

김해김씨 시조묘 수로왕릉과 수로왕비릉 기감 조사

2009.02.17. 13:00-15:00까지 김해김씨 시조묘 수로왕릉을, 그리고 인근에 위치한 수로왕비릉도 함께 기감 조사하였다.

날씨는 맑았고, 바람이 조금 불었다.

천기가 80% 정도로 조금 약하게 기감되는 날이었다.

필자의 모친(母親)이 김해 김씨(金海金氏)로, 김해김씨의 시조인 수로왕릉을 기감 조사하면서 외갓집에 온 것 같은 편안함을 느꼈다. 필자의 외갓집은 경북 왜관에서 약 9Km 남쪽에 위치한 낙산이라는 마을로, 어릴 때 부산에 살던 필자가 방학 때가 되면 그 곳에 가서 여러 가지 시골의 추억을 만들었던 곳이다.

김수로왕신화 [金首露王神話]

“삼국유사(三國遺事)》 권2의 <가락국기(駕洛國記)>에 실려 있는 수로왕의 탄생부터 즉위, 죽음에 이르기까지의 이야기를 말한다. 건국신화의 표본인 단군(檀君)신화 ·동명왕(東明王)신화 ·혁거세(爀居世)신화 등과 맥락을 같이하나 신이 준 신탁(神託)에 의한 신 자신에 관한 이야기로, 인간은 그것을 받아 쓴 것이라는 점에 특징이 있다.

기록에 따르면, 3월의 재계일(齋戒日)에 구지봉(龜旨峰)에 9간(干:족장)들이 203명의 무리를 거느리고 모였을 때, 하늘로부터 “하늘이 나로 하여금 이곳에 새로 나라를 세워 다스리라 명하므로, 내가 거기로 내려가고자 한다”는 소리를 들었다. 그리고 6개의 황금알이 담긴 금합(金盒)을 받았는데, 몇 시간 뒤 그 알 속에서 나온 아기들이 6가야국의 왕이 되었으며, 그 중 가장 먼저 나와 ‘수로’라는 이름으로 불린 키가 가장 큰 인물이 김해김씨의 시조이자 금관가야의 건국자라는 줄거리이다.

이 신화는 하늘의 신이 아도간(我刀干) ·여도간(汝刀干) 등 9족장들이 부족을 다스리는 부족(9간) 연합사회의 통치자로서 인간사회에 내려왔다는 것과, 인간사회가 그를 환영의 극치인 ‘춤과 노래’로 스스럼없이 맞아들여 왕으로 삼은 영신(迎神)신화라는 데 특색이 있다.“ (출전: NAVER 백과사전)

“김수로왕 (가야 시조) [金首露王, 수로왕] ?~199.

가야(伽倻)의 시조.

개요

수릉(首陵)이라고도 한다. 김해김씨의 시조이다.

신화

탄생과 치적에 관하여는 〈삼국유사〉에 실린 가락국기(駕洛國記)에 전해지고 있다. 아직 나라가 없던 때 가락지역에서는 주민들이 각 촌락별로 나뉘어 생활하고 있었다. 42년 3월 하늘의 명을 받아 가락국의 9간(干) 이하 수백 명이 구지봉(龜旨峰)에 올라가 하늘에 제사를 지내고 춤을 추면서 "거북아 거북아 머리를 내놓아라. 그렇지 않으면 구워 먹으리라"라고 노래했다(→ 구지가).

그랬더니 하늘에서 붉은 보자기에 싸인 금빛 그릇이 내려왔는데, 그 속에 둥근 황금색의 알이 6개 있었다. 12일이 지난 뒤 이 알에서 태어난 사내아이들 가운데 키가 9척이며 제일 먼저 사람으로 변한 것이 수로였다. 주민들이 가락국의 왕으로 받들었고 나머지 아이들도 각각 5가야의 왕이 되었다.

수로는 즉위 후 관직을 정비하고 도읍을 정하여 국가의 기틀을 확립했다. 그리고 천신(天神)의 명으로 배를 타고 바다를 건너온 아유타국(阿踰陀國:인도의 한 나라)의 공주 허황옥(許黃玉)을 왕비로 삼았다. 157년을 재위하다가 죽었다. 아들 거등왕(居登王)이 뒤를 이었다.

신화의 해석

이 신화는 천강난생신화(天降卵生神話)로서 우리나라 고대국가 성립기에 흔히 보이는 건국시조신화와 흐름을 같이한다. 이는 북방에서 이주한 유이민집단이 낙동강 하구유역의 토착 선주민들과 결합하여 초기 국가를 형성해나갔던 사실을 반영하는 것으로 풀이된다.

수로가 6개의 알 중에서 가장 먼저 태어났다는 표현은 가락국[金冠伽倻]을 중심으로 여러 가야국들을 통합하려는 의식을 반영하는 것으로도 보인다. 또한 3월에 목욕재계로 잡스러움을 떨쳐버리고 성스러운 곳에 모여 하늘에 제사하고 춤과 노래로 풍요와 안녕을 기원한 뒤 하늘의 권위를 부여받은 수장(首長)을 선출하는 내용에서 국가형성 이전 단계의 소박한 사회풍속과 정치운영의 일면을 살펴볼 수 있다.

수로왕이란 곧 이러한 단계에서 김해지역에 존재했던 수장을 상징적으로 표현한 것이다. 금관가야가 신라에 병합된 뒤에도 수로왕은 가야의 시조로 계속 받들어졌다. 문무왕은 수로왕릉의 관리를 위해 위전(位田)을 설치하고, 능묘의 제례를 후손이 계승하도록 했다.“(출전: DAUM 백과사전)

김수로왕 신화(金首露王神話)

“이 이야기 속에 '구지가'가 전한다. 천지가 개벽한 후로 이 지방에는 아직 나라 이름도 없고, 또한 왕과 신하의 칭호도 없었다. 이 때 아도간(我刀干), 여도간(汝刀干), 피도간(彼刀干), 오도간(五刀干), 유수간(留水干), 유천간(留天干), 신천간(神天干), 오천간(五天干), 신귀간(神鬼干) 들의 구간(九干)이 있었다. 이들 수장(首長)은 백성을 통솔했는데, 대개 1백호 7만 5천명이었다.

그 때 사람들은 거의 스스로 산과 들에 모여 살면서 우물을 파서 마시고 밭을 갈아서 먹었다. 후한(後漢)의 세조 광무제(光武帝) 건무 18년 임인(A.D.42) 3월 상사일(上巳日)에 (그들이)사는 곳의 북쪽 구지(龜旨)-이것은 산봉우리의 이름인데 거북이 엎드린 형상과 같으므로 구지라 했다.-에서 수상한 소리가 불렀다.(구간들과) 마을 사람들 2, 3백명이 거기에 모이니, 사람 소리 같기는 한데 그 모습은 숨기고 소리만 내었다.

"여기 누가 있느냐?" 구간들은 대답했다. "우리들이 여기 있습니다." "내가 있는 곳이 어데이냐?" "여기는 구지입니다." 또 말했다. "하늘이 나에게 명령하신 것은 이 곳에 와서 나라를 새로 세워 임금이 되라 하셨다. 그래서 내려왔다. 너희들은 이 산 꼭대기를 파며 흙을 집으면서 '신이여, 신이여, 수로(首露)를 내놓아라. 내놓지 않으면 구워 먹겠다.' 노래하고 춤을 추어라. 그러면 곧 (하늘에서) 대왕을 맞이하여 (너희들은) 매우 기뻐서 춤추게 될 것이다." 구간들은 그 말을 따라 마을 사람과 함께 모두 기뻐하면서 노래하고 춤추었다. 얼마 후 우러러 하늘을 바라보니, 자주색 줄이 하늘로부터 드리워져 땅에 닿는 것이었다. 줄 끝을 찾아보니 붉은 단이 붙은 보자기에 금합이 쌓여 있었다. 열어보니 황금색 알이 여섯 개가 있는데 해처럼 둥굴었다. 여러 사람은 모두 놀라고 기뻐하여, 함께 수없이 절했다.

조금 있다가 다시 보자기에 싸 가지고서 아도간(我刀干)의 집으로 돌아와서 탑(榻- 깔거나 눕는 좁고 기다란 의자) 위에 두고 무리들은 모두 흩어져 갔다. 12일을 지난 그 이튿날 아침에, 마을 사람들이 다시 모여서 합을 열어보니 알 여섯이 모두 화하여 어린이가 되어 있었는데, 용모가 심히 컸으며, 이내 평상(平床)에 앉았다. 여러 사람들은 모두 절하고 하례하고는 극진히 공경했다.

(어린이는) 나날이 자라 열며칠을 지나니 키가 9척임은 은(殷)나라 천을(天乙-탕왕)과 같았고, 얼굴이 용안임은 한(漢)나라 고조와 같았으며, 눈썹이 팔채(八彩)임은 당나라 요임금과 같았고, 두 눈동자를 가짐은 우나라 순임금과 같았다. 그 달 보름날에 왕위에 올랐다. 세상에 처음 나타났다고 하여 이름을 수로라하고 혹 수릉(首陵)-수릉은 죽은 뒤의 시호다.-이라 했다. 나라를 대가락(大駕洛) 혹은 가야국(伽倻國)이라고 일컬으니 곧 육가야(六伽倻)의 하나이다. →구지가(龜旨歌)“

(출전:http://hanvit99.com/text/gosupil/soorowang.htm)

“김해김씨는 남북을 통 털어 1천만 명을 육박하는 우리나라 최대의 가문이다. 이 가문의 시조가 옛 가락국의 태조인 김수로왕(金首露王)임은 두루 알려진 사실이다. 백두의 연맥이 한반도의 등줄기를 타고 숨가쁘게 달려와 멈추어 스러진 곳, 그 곳이 바로 김해의 분산(盆山, 일명 분성산)이요, 그 서편 끝자락 기슭에 유명한 구지봉(龜旨峰)이 있다. 지금은 구지봉과 분산 사이에 도로가 나있다. 이제 당시에 일본 사람들이 용맥을 끊는다고 그러한 것이다. 그 도로를 사이로 구지봉과 수로왕비(허황옥, 許黃玉)의 능이 있는 데, 최근에는 이 도로 위로 인공적으로 길을 조성하여 지맥을 이어 놓았다. 아직 공사가 끝나지 않은 중이다.

거북아 거북아 머리를 내놓아라.

내놓지 않으면 잡아서 구워 먹으리라.

구지가(龜旨歌)로 불리는 이 옛 노래의 전설이 담긴 구지봉에는 가락국 시조인 김수로왕 탄강 기념비가 당당하게 서있고, 그 남향 1Km 전방에 수로왕릉이 자리 잡고 있으니 금구몰니형(金龜沒泥形)의 대명당이다. 금 거북은 천구(天龜)요, 천구는 기(氣)를 잘 합하여 사물을 만든다. 게다가 이 천구가 진흙탕속에 빠져있는 형상을 토생금(土生金), 즉 오행의 상생관계가 되기 때문에 사물을 만드는 데 더할 나위 없이 좋다. 누대로 자손이 번창할 터이다.

수로왕은 후한(後漢)의 헌제 견안 4년(199년) 3월 23일, 158세로 돌아갔다. 궁궐의 동북쪽(闕之艮方) 평지에 빈궁(殯宮)을 지어 장사를 지내니 이름 하여 수능(首陵)이라 하였다. 삼국사기에 보면 이 능을 지키는 재미있는 이야기가 다음과 같이 전한다.

도적의 무리들이 와의 묘역 안에 금은보화가 많이 들어있다는 것을 알고 파헤쳐 훔치려고 들어왔다. 이때 갑옷을 두르고 큰 활과 날카로운 화살을가진 용맹스러운 장수가 묘 속에서 나와 사면에 비오듯 화살을 쏘아 그중의 7-8명을 사살하였다. 도적떼들은 분망히 도망하였다가 수일이 지난 뒤 다시 왔다. 그러자 이번에는 길이가 30척이나 되고 눈빛이 번갯불 같은 큰 뱀이 묠부터 나와서 8-9명을 물어 죽이니 나머지 도적들은 혼비백산하여 달아나 버렸다. 이로써 능원(陵園) 속에 시물이 있어 그것을 보호한다는 것을 알았다.

다소 신화적인 이야기지만 , 신성한 인물과 신성한 터에 대한 경외감을 나타내는 것으로 이해할 만하다. 수로왕릉이 들어선 이 대 명당터의 발복은 오늘날 1천만 명에 이르는 자손 번영으로 나타나고 있으며, 걸출한 인물을 냄으로써 그 정기의 조화를 다시 한번 생각게 한다.

가장 대표적인 인물은 김유신(金庾信)이다. 김유신은 수로왕의 12대 후손으로 금관가야 구해왕의 증손이며, 7요(七曜, 日 月 火 水 木 金 土의 主星)의 정기를 타고나서 등에 칠성(七星) 무늬가 있었다고 전해진다. 그런데 이 일곱이라는 숫자를 풍수가들 사이에서는 수로왕릉이 그 좌우에 거느리고 있는 일곱 봉우리의 병풍산(칠성봉, 칠점산) 정기의 소응으로 해석하기도 한다. 즉 칠성봉의 정기를 그대로 옮겨 받아서 삼국 통일의 대위업을 이루었다고 전한다.

또 다른 인물전(人物傳)은 청나라의 태조인 누루하치(愛新覺羅)에 대한 것이다. 그는 종성(宗姓)이 김씨인 데, 이 사람이 바로 김해 김씨라는 것이다. 전하는 말에 의하면 청태조의 손자인 건륭황제가 병자호란 이후에 조선에다가 김수로왕릉의 도보(圖譜)를 떠서 바치라는 명령을 내렸다고 한다. 그 도보를 살펴본 건륭황제는 ‘天下之地盡頭로다. 우리 시조 할아버지가 이만한 명당에 영면하셨으면 더 이상 바랄게 없도다.’고 말했다 한다.“

(출전: 터 상, 손석우 저, 도서출판 답게, 초판 5쇄, 1994. 1. 15, 서울, p.104-106)

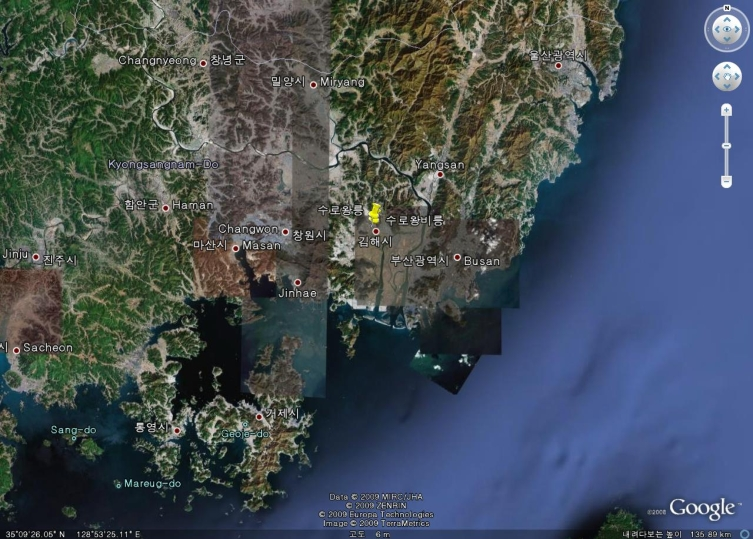

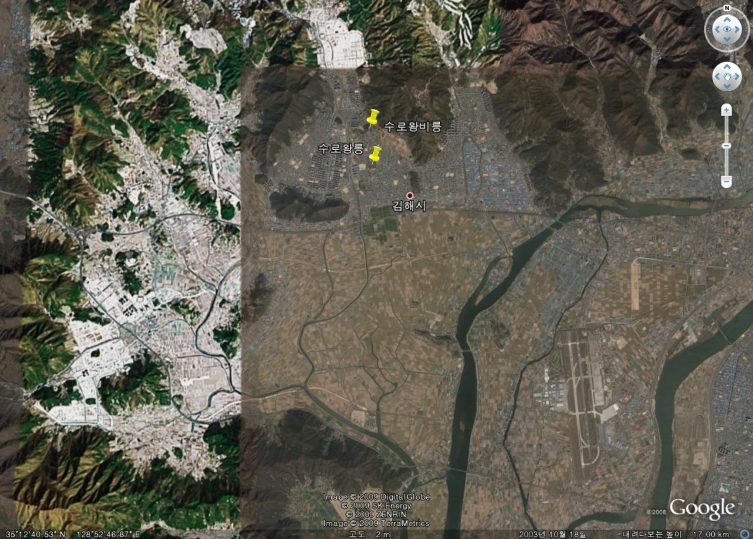

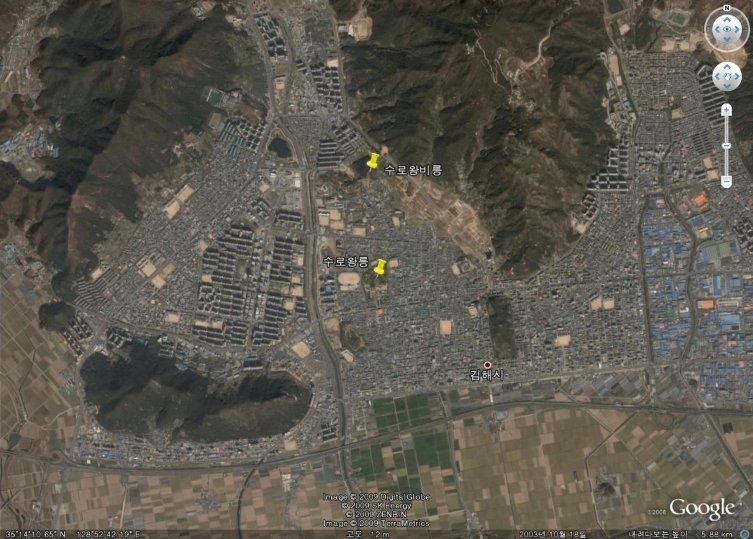

수로왕릉과 수로왕비릉의 위치

노란색 마크 상 수로왕비릉

하 수로왕릉

수로왕릉

수로왕비릉

사진 출처: Google Earth

수로왕릉의 전경

사진 출처: 수로왕릉 입구의 안내도

미세 에너지 기감 강도는 특별한 설명이 없는한 필자가 사진 찍으면서 서있는 곳의 미세 에너지 기감 강도이다.

필자가 수로왕릉 기감 조사한 날의 천기가 80%이기 때문에 천기가 100%인 날의 기감 강도로 환산을 한 기감 강도를 나타낸다.

미세 에너지의 기감 강도는 수맥의 기감 테스트를 참조하라.

수로왕릉 입구인 숭화문 먼 앞 기감 강도 60%

수로왕릉 입구인 숭화문 먼 앞 기감 강도 70%

수로왕릉 입구인 숭화문 가까운 앞 기감 강도 70%

숭화문 앞 기감 강도 80%

숭화문 앞을 통과하여 가락루를 바라 보면서 기감 강도 85%

가락루를 바라 보면서 기감 강도 90%

가락루 앞 기감 강도 95%

가락루를 지나 수로왕릉을 바라보면서 기감 강도 100%

수로왕릉을 바라보면서 기감 강도 100%

수로왕릉 담장 앞에 필자가 서있는 위치의 기감 강도 110%

수로왕릉 표지석 앞 기감 강도 105%

수로왕릉 표지석 앞 기감 강도 105%

수로왕릉 표지석 앞 기감 강도 110%

수로왕릉을 정면에서 봤을 때 우측 전면의 기감 강도 110%

수로왕릉을 정면에서 봤을 때 우측의 기감 강도 110%

수로왕릉을 정면에서 봤을 때 후면의 기감 강도 110%

수로왕릉을 정면에서 봤을 때 좌측의 기감 강도 110%

수로왕릉을 정면에서 봤을 때 좌측 전면의 기감 강도 110%

수로왕릉에 4배하고 관을 쓰고 겉옷을 입고 예를 갖춘 필자, 필자가 서있는 곳의 기감 강도 110%

수로왕릉 앞, 필자가 서있는 곳의 기감 강도 110%

수로왕릉의 크기가 지름이 22m, 높이가 6m나 되기 때문에 왕릉 속의 기감 강도는 필자가 직접 왕릉에 들어갈 수가 없어서, 왕릉 바깥의 기감 강도를 고려하여 볼 때 약 140-170% 정도일 것 이라 예상한다. 이런 기감 조사 방법을 원거리 기감 조사(Fern-Mutung)라고 부른다.

수로왕이 처음 묻히던 당시에는 정말로 강한 미세 에너지를 가졌던 자리로 예상이 되나, 수로왕이 왕릉에 묻힌 지 벌써 약 1900년이라는 장구한 세월을 생각한다면, 그 기나긴 세월동안 수로왕릉에서 발한 미세 에너지가 후손들에게 벌써 전달이 되었다. 우리나라 최다의 그 많은 후손들의 수를 생각한다면 지금 이 자리의 미세 에너지가 공급보다는 수요가 많아서 약해졌으리라고 예상할 수 있다.

그리고 옛날에는 이 자리가 미세 에너지가 강한 자리였으나, 기나긴 세월을 지남에 따라서 미세 에너지가 차츰 변화되어 약해졌을 가능성도 있다.

그러나 지금도 140% 이상의 기감 강도가 나온다는 것은 수로왕릉이 좋은 자리에 자리잡고 있는 것이라고 필자는 생각하고 있다.(기감 강도는 수맥의 유해 지기 기감 테스트 참조)

세상에 변하지 않는 것은 없다.

수로왕비릉의 기감 조사

수로왕비릉의 전경

수로왕비릉 입구 구남문 앞쪽에서의 기감 강도 100%

수로왕비릉의 입구 구남문 앞 기감 강도 110%

구남문 지나 수로왕비릉 앞 계단오르기전의 기감 강도 110%

구남문 지나 수로왕비릉 앞 계단오르기전의 기감 강도 110%

구남문 지나 수로왕비릉 앞 계단의 기감 강도 120%

수로왕비릉 앞 계단 정상 부분의기감 강도 120%

수로왕비릉 앞 나무문 앞 기감 강도 120%

수로왕비릉 앞 기감 강도 125%(원거리 기감 조사)

수로왕비릉 앞 기감 강도 140%(원거리 기감 조사)

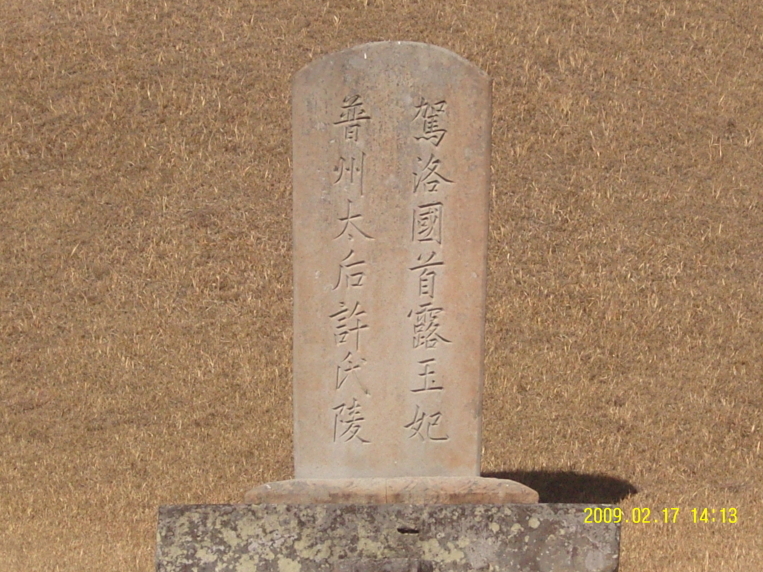

수로왕비릉 비석 기감 강도 140%(원거리 기감 조사)

수로왕비릉의 기감 강도 140%(원거리 기감 조사)

수로왕비릉 앞에서 봤을 때 좌측의 기감 강도 110%

수로왕비릉 뒤편에서의 기감 강도 105%

수로왕비릉 앞에서 봤을 때 우측의 기감 강도 100%

수로왕비릉의 남쪽 방향으로의 전경

쌍어문 분수대

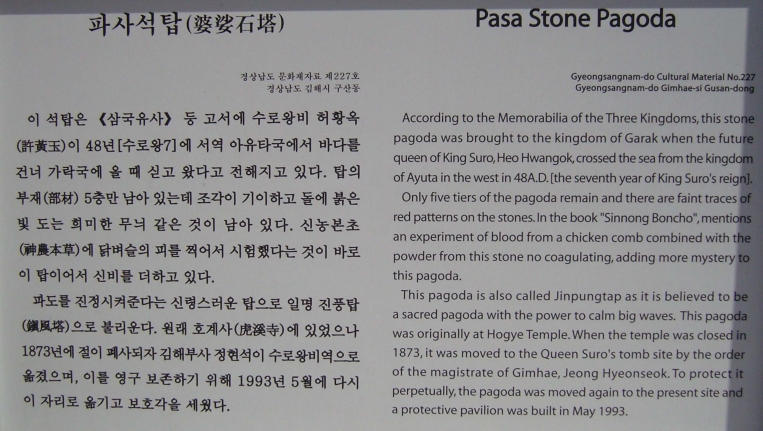

파사석탑

파사석탑 안내도

수로왕비릉 주위에는 석축이 쌓여있고, 수로왕비릉의 지름이 16-18m 높이가 5m 정도로 크기 때문에 필자가 수로왕비릉에 직접 들어가지 않고 석축 울타리 뒷편에서 원거리 기감 조사를 행하였다.

그리고 수로왕비가 처음 묻히던 당시에는 정말로 강한 미세 에너지를 가졌던 자리로 예상이 되나, 수로왕비가 왕릉에 묻힌 지 벌써 약 1900년이라는 장구한 세월이 지남에 따라서 미세 에너지가 차츰 변화되어 약해졌을 가능성도 있다.

그러나 지금도 기감 강도가 140% 정도가 나온다는 것은 수로왕비릉이 좋은 자리에 자리잡고 있는 것이라고 필자는 생각하고 있다.(기감 강도는 수맥의 유해 지기 기감 테스트 참조)